|

「私の思いを |

住職法話をお読み頂きまして、有難うございます。

今月は「私の思いを

朝目が覚めて、「また今日も一日が始まる。」と思いながら、フト自分の思いを超えた働きに生かされていると感じることがあります。

そんな時、「これは自分の力じゃないんだ。自分を超えた働きに支えられているんだ。」と感じさせられます。

これは何か喜びの感情と言いますか、「自分を超えた働きに同居していただいている、支えられているんだ、これを支えに今日一日頑張らせて頂こう。」という気にさせられます。

おまつさん という信者の逸話に、次のような話があります。

『おまつ同行という方が、二・三日家を空けることになりました。

朝、お仏壇にお参りして、如来さんにお願いしたんです。

「二・三日ちょっと出かけますから、すいませんが、ちょっとお留守番、よろしゅうお願いします」

そう言って、戸締りをして出かけたのです。

ものの2-3町も行った時に、歩きながら、「なんまんだぶつ、なんまんだぶつ」とお念仏が出て、ありゃ、と気づいたんです。

「留守番頼んどいたのに、はぁ、ここに来とってじゃ」』

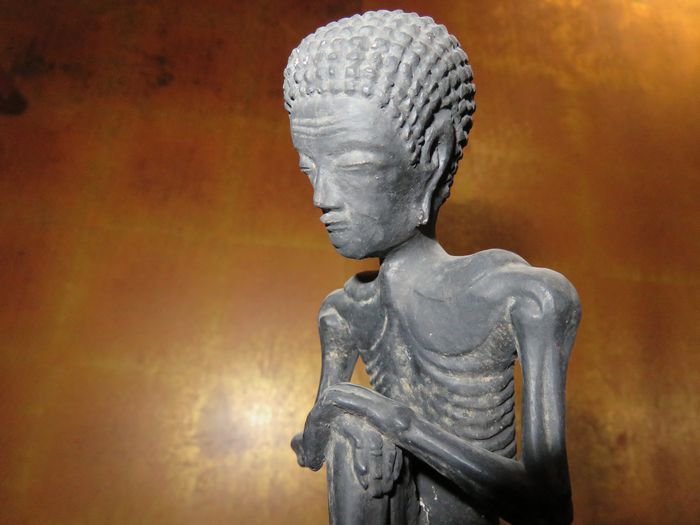

【おまつ さん】

この逸話は、私の思いを超えた働きを、わが身に味わっているエピソードとして、よく思い出す話です。

私の思いならば、コロコロと一日中変わり通しで、当てにはなりません。

しかし、私の思いを超えたものは、私の思いとは違って、頼りになる気がするのでした。

こんな詩を聞いたことがあります。

「そらごとと 思いし浄土が まことにて

まことと 思いし娑婆(しゃば)が そらごと

み仏は いまだ 見えざり

聞く度に

いづくにおわすと 空をたずぬる

み仏は いづくにおわすと 聞き抜けば

求める前に 抱かれてあり。』

この詩の中の「求める前に 抱かれてあり」という言葉に感銘を受けるのです。

この人生で、真に頼りになるものは何なのか?

この詩にあるように、「求める前に抱かれてあり」というような自分の考えを超えた働きではないでしょうか。

子供はお母ちゃんと一緒なら、どんなところへ行っても楽しいのだそうです。

私たちも、仏様と一緒なら、どんなところへ行こうとも幸せなんだとか。

人生は、溜息が出るようなことが多い人間の世界ですよね。

私も色々な人たちを見ていて、「よく、こんな苦しい中で、生きておられるものだなあ。」と感じさせられることが多々あり、そんな人たちを見ると 、「私も頑張らないといけないなあ。」と思うのです。

他人の出会っている苦悩は、自分も又出会う自分自身の問題でもあるのですよね!

源信僧都の書かれた「横川法語」(よかわほうご)という本に、人間世界の苦悩について説かれています。

源信僧都とは、あの有名な『往生要集』という本を書かれた方ですが、「横川法語」という短い法語も書かれています。

この「横川法語」について、暁烏 敏という方が、「横川法語講話」(北安田バンフレット第二十八 昭和6年発行)という本の中で、色々と解説されています。

少し抜粋しながら、ご紹介させて頂きます。

『〇まづ三悪道を離れて、人間に生まるること大きなるよろこびなり。

三悪道とは、地獄(じごく)餓鬼(がき)畜生(ちくしょう)の三つです。

この三悪道をはなれて人間世界に生まれたということをよろこぶべし。この言葉がどう人の胸に響いて聞こえるか。

毎日毎日不足ばかり言うておる人がある。あれが足らぬ、これが足らぬ。あの人が悪い、この人が良い、あの人がこうじゃ、子がどうじゃと、不足ばかり言うておる。

そうして自分も悩んでおる。自分が悩むばかりでなく、周囲の人にも悩みを与えている。常に何かくどくど言うておる。

そういうものが多いのです。毎日豊かな、のんびりした心で喜んで暮らしておる人は少ないものです。

何かかんか小言を言うておる。小言を言わにゃおれんのだ。

自分にけちをつけ、人にけちをつける。そしてくよくよ思うておる。

何かそこらに苦しみがないかと探しておるように見えるのであります。

そういうような人に、「お前らは、毎日足らん足らんと言うておる。何が不足だというても、お前らは人間に生を受けておるではないか。

三悪道にゆくべき者が、この人間の生を受けておるだけでも喜ばにゃならん。人間であることが第一の喜びなんだ。」

とお

この地獄道というのはどういう人の行くところだというと、瞋恚(しんに)(怒り)の煩悩を求める人のゆくところ、餓鬼道というのは、貪欲(とんよく)の煩悩の強い人のゆくところ、 畜生道とは愚痴の煩悩の多い人のゆくところである。

だから、三毒の煩悩が三悪道へゆく道です。

昔のインドでは、地獄というのは須弥山(しゅみせん)の底にある国だ。火の燃えておる世界もあり、氷の張った世界もある。

そこには鬼という恐ろしいものがおり、閻魔(えんま)という裁きをするものがおる。そうした地獄におる者は、閻魔に裁かれ、鬼に毎日苦しめられておる。

そうした地獄は、特別な世界にもあるが、この人間世界の中にもある。

それから餓鬼道というのは、有財餓鬼と無財餓鬼とがある。財産があっても、まだそれ以上に欲しがっておる者は有財餓鬼、無くて欲しがっておる者は無財餓鬼である。

有る上に欲しい、だからなんでも食おうとすると、それが火になって食えぬ。

これが貪欲の姿です。

親達は、よく「家の餓鬼が・・・・・」と言うて子供を叱る。子供が餓鬼なら親も餓鬼だ。

家の餓鬼がと言うその子供は、饅頭か菓子の餓鬼だが、親は金やら田やらなんでも欲しがるもっと欲の深い餓鬼だ。

この貪欲の世界を餓鬼道というのです。

次に畜生道について言いますと、普通に畜生というのは一般獣類よりむしろ家畜のことを云います。

家畜は人間の思うままに殖やされたり減らされたりする、仕事をさせられたりする。

そのように自分の行くべき道がわからんから、外の者から右へ行け、左へ行けと

生きておっても、生きておるやら死んでおるやらわからん。

そういうような盲目の生活をしておる者が畜生道に住むのです。

こうしたのが三悪道の有様です。

お釈迦様は、どういう人がこの三悪道へゆくかということを教えられました。

地獄道は瞋恚(怒り)の者、餓鬼道は貪欲の者、畜生道は愚痴の者がゆくと云われました。

現に毎日の日暮に、瞋恚(怒り)の焔(ほのお)が燃えさかれば地獄になり、貪欲の群賊に追い立てられておれば餓鬼になり、愚痴の水が逆巻けば畜生になる。

三悪道は死後の世界或いはこの地球の底にあるというように思われておるが、だんだん思いはかってみると、自分の現在の生活のうちにあるのだ。

自分のこの胸のうちにあるのだ。三悪道へ行くか行かんかは今の自分の心の上にあることなのだ。

死んでから地獄道、餓鬼道、畜生道へ行くということは、死にしなに決まることではなく、今日のこの日暮の上で決まるのである。

大抵の人は毎日毎日地獄の窯の上に立っておるのだ。地獄道の日暮をし、餓鬼道の日暮をし、畜生道の日暮をしておるのだ。

自分自ら心を焔(ほのお)で燃やしたり、氷で閉ざしたり、所謂(いわゆる) 瞋恚・貪欲・愚痴の元を作っておる。

焔(ほのお)や氷は周囲から襲うてくるのではなくて、自分の中にそれがあるのである。

こういうことがわかってくると、この世は存外 三悪道でなくなるのである。自ら、地獄や餓鬼の責め苦を受けにゃならん奴じゃがな、鬼を

しかるに、自分がよい気になって、俺はえらいのだというように

自分の心に汚いものを発見出来たもの、即ち自分の心の中に地獄、餓鬼、畜生の

又、一杯の御飯をいただくにも

ああ広大な御恩を受けておるのじゃと気が付く。

〇身は

自分の形は醜い、色は黒い、身なりが悪いと云うておっても、畜生よりはましだ。

心のままが外に現れるなら、角が生えて、口が

そこで「身は賤しくも、畜生に劣らんや」というよろこびが湧いてくる。どんなあさましい者でも畜生にもならず、二本足で歩いておる。ありがたいことです。

家は貧しくとも餓鬼に

餓鬼は水が火と見える。なんでも食おうとするとそれが火になって食うことが出来ぬ。それから見れば私たちは御飯も食べられる。

いくら貧乏でも食べ物が火になることはない。だから、いくら貧乏でも餓鬼道のものより結構だ。

〇心に思うことかなわずとも、地獄の苦にはくらぶべからず。

人間の生活は、そう思うとおりになるものではない。

好きなとおりにならぬ。あっちこっち

ところが、そういう人間でも、地獄の苦しみから見れば結構なことだ。

これは三悪道を離れて人間の生を受けたことを喜ぶべしといういわれを細かくおっしゃったところです。

三悪道に落ちるべき者が、いまこの人間の生をうけておるとおっしゃるのだ。自分の持ち前は非常に悪い、わしは鬼、餓鬼、畜生だ、それがともかく人間世界におるということ、これは不思議なことだ。

何のためにこうなっておるということは

わけがわからんことじゃが、落つべきものが落ちずして、ここに居させて貰うことには何かわけがなければならぬ。

わしは外のことは喜ばんでもこれだけはうれしい。心のあさましい者がありがたいもてなしを受けると過分なという心が起こる。

自分があまりその人に親切のないのに、向こうから非常に親切にされると勿体ない気がする。

こっちがなすべきことをせんで、向こうからして貰う。そういうことを思うと慚愧(ざんぎ)せずにはおられぬ。又喜ばないでおろうと思うても喜ばずにおられぬ。

頭を下げないでおこうと思うても下げんとおられぬ。こっちが高ぶりの心でおっても、向こうからへりくだった心でもてなされると、こっちが打ち明かされる。ここを思うて源信さまは、

〇まづ三悪道をはなれて、人間に生まるること大きなるよろこびなり。

身は卑しくとも畜生に劣らんや。家は貧しくとも餓鬼には優るべし。

心に思うことかなわずとも、地獄の苦にはくらぶべからず。

とおっしゃったのである。』

【「横川法語講義」暁烏 敏】

暁烏 敏師ほどの方が、ここまで自分自身の信心の相【すがた】について正直に吐露されていることに感銘を受けました。

これは、暁烏 敏師を照らす阿弥陀さまの知恵と慈悲の働きが、如何に強く大きいか!

仏様の働きによって、自分の姿を知らされ、同時に自分の救いを知らされる。そんなことを感じさせられます。

自分の姿を知るということは、何かに照らされなければわからないことでありましょう。

「法句経に聞く」橋本 芳契 という本がありますが、以前 ある仏法を熱心にされている方が私に、「この本に、ご住職のことが書いてありますよ。」と言われたことがありました。

住職としての、私の態度に、どこか横柄なものがあったのでしょう。

その方はすでに往生されました。ある時から、「理屈言うのがしんどくなった。」と言われたのを覚えています。

それからは、仏法の理屈を言うことはあまりされませんでしたが、短い言葉にも真実味がありました。

この方の体得されていた仏法の信心には、いつも圧倒され、本当にかなわなかったですね。

しかし、独特のやさしさのある方で、普段は、とても温かい人で、道で会っても、「ご住職」と最敬礼して、挨拶される方でした。

今でも、「ご住職」という声が聞こえてくるようです。

亡くなられましたが、「夢のような短い間の付き合いだったけれど、ありがとう。」と、いつもの温かい声で、言われているのかな?そんなことを想像したりしますね。

今、改めて、その本を開いてみたら、次のようなことが、厳しく書かれていました。

「法句経に聞く」橋本 芳契 教育新潮社 に次のように書かれています。

『*法衣である

かりそめにもあしざまなおこないにおちいったならば、ついに地獄に堕ちていくしかほかない。

*わるいことをしておきながら、そのことの結果をおそれないほどおろかなこと、また無知というものはないのであります。

地獄とは、そういうものがどこか別のところにあるといったものでなく、みずからのしわざで招きよせる世界なのであります。

まして、人をいつわり、世をあざむいて、出家の名にあたいしないわが身でありながら、形ばかり法衣をまとい、僧侶のしるしである袈裟を身につけるならば、死んで地獄に行くに きまっているのであります。

悪事悪行を離れ、みずから仏の制定したもうた禁戒をまもってこそ法衣をまとうにふさわしく、堕獄の罪からもまぬがれることができるのであります。

*人間の社会生活において、他人の信頼をうらぎるほど罪なことはないのであります。

ましてその人が、信仰心の上からまごころをこめて施してくださった財物を、それを受けるに値するほどの行状が自分にないにもかかわらず、他人を欺き偽って取りこむほど 大罪悪はないのであります。』

【「法句経に聞く」橋本 芳契 】

その方は、「自分の悪を悪とも知らず、自覚せず、むしろその悪の身でもって、他人からの尊敬を求め、強要し、悪業で自分を飾っているのではないのか?」

そんなことが云いたかったのではないか?という気がします。

このような私に対して、仏様の救いの働きは、「見ておれない!」と、私が思うより先に、すでに、活動して下さっていたのでした。

浄土真宗本願寺派でお迎えしている阿弥陀如来の御本尊は「立像」であります。

「立像」とは、立っている姿であります。

宇治の平等院の阿弥陀様は座っておられます。「座像」です。これは「悟り」を現しているそうです。

「立像」とは、「悟りの世界を持ちながら、立ち上がって、この私に救いの働きをされている姿であります。

阿弥陀さまは、私の姿を見て、「見ておれん!」と立ち上がって働かずにおれない!

そういうお心ではないでしょうか?

それほどの御心配を阿弥陀さまにおかけしている私であります。

私が思うより、先に阿弥陀さまの方が御心配下さって、私に南無阿弥陀仏の名号となって、「見てござる、護ってござる」と働きづめに働いておっ下さる阿弥陀さまのお心が 「私の思いを超えた働き」でありましょう。

「頼みもせぬのに 先手をかけて そのまま来たれと 呼びたもう」「お呼び声」が私の思いより先に私に届いている。

煩悩かかえたままで、この身に、仏様の先手の救いが届いている。

こんな愚かな私の身に、仏様の光が貫いていて下さる。同居して下さっている。

南無阿弥陀仏 仏の命 通い来りて 私の命 一つの息がお念仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏

『ご清聴頂きまして、有り難うございました。 称名』

☆☆法語☆☆

| *お浄土の世界 |

| 如来の世界 |

| お名号の世界 |

| 我々の言葉を持って行っても |

| 表すことは出来ない。 |

| 私達の世界で考えても |

| 考え及ばぬ世界である。 |

| 私達の思惟【しゆい】を超え |

| 形を超え超えているものが |

| 形を現し |

| 言葉を超えているものが |

| 言葉となって現れる |

| それが浄土であり |

| それが本願である。 |

| それが名号である。 |

| そこには私達の思いを超えた |

| 如来の不可思議なる計らいがある |

| これを如来の不可思議なる |

| 計らいというのである。 |

ようこそ、お聴聞下さいました。有難うございました。合掌

最後に、本願寺が作成した「拝読 浄土真宗のみ教え」の一節を味わわせて頂き終わらせて頂きます。有難うございました。

「今ここでの救い」