|

「 |

住職法話をお読み頂きまして、有難うございます。

今月は「

先日ある89歳の男性が言われました。

「89歳になり、長いように思うこともあるが、過ぎてみれば89年間の人生は一瞬の間のような気がする。」

「以前『エジプト展』の催しがデパートであり、見に行った。その時、展示品に、何千年前のものが自分の目の前に置いてあるのを見た。

その時、自分の生きている間などは、一瞬の間の出来事のように感じた。」と言われた。

そのご主人の奥さんは近年少し認知症の症状があり、そういう奥さんを支えて、大変みたいだ。

そんな中、「自分の人生なんかは、過ぎてみれば一瞬の間の出来事だ。」と言われることに、深い趣きのようなものを感じさせられた。

苦悩のさなかにあるときは、この苦しみが永遠に続いていくような気がしたりするものですが、「これも また 過ぎる」ということでしょうか。

また、以前、私の親の法事をしたときに、会食の時に、80代の一人暮らししている親戚のおばさんが、ポツリとつぶやくように言われたことを思い出した。

その言葉とは、「私が以前 主人や子供たちと暮らしていた人生の時期は、瞬き【まばたき】する間の出来事のように感じます。」という言葉だった。

そのおばさんの話を、その89歳の男性に言うと、「まったくその通りですよ。同じ気持ちです。」と同感されたのだった。

また、先日 70代後半の女性が、知り合いの女性の夫が急死した話をしみじみと驚きをもってされた。

その話とは、「私の友達の夫が、釣りをするので船を持っていた。大雨の日に、『ちょっと、船の様子を見てくる。』と言って出たきり、帰ってこなくなった。

大雨だったので、川に流されたのだ。警察の方々が探したが、見つからなかった。遺体がないので葬儀もできない。」という話をされたのだった。

それ以外でも、ニュースでも、色々な事故などでの急死の話は、よくあることである。関係者はどんなにか辛い事でしょう。

源信僧都は「世の住み憂きはいとうたよりなり。」と言われたが、まさに「世の住み憂き」であろう。「苦しい人生だ。」

もし、そんな目に自分が遭ったりすると、ただただ慌てるばかりで、オロオロするばかりではないかと感じた。

しかし、どんな状況の中でも、仏様のご縁を頂いていること、仏縁を大切にしたいと思う次第です。

「観無量寿経」というお経に「韋提希【イダイケ】夫人が、息子に夫を殺され、自分も牢獄に閉じ込められ、そんな中、釈尊の教えに出会ったことが書いてあります。

韋提希(イダイケ)は、マガタ国の国王頻婆娑羅(ビンビサーラ)の妃(きさき)で、後の国王阿闍世(アジャセ)の母である。

ある時、王舎城(おうしゃじょう)で、釈尊のいとこにあたる提婆達多(ダイバダッタ)が、自ら教団のリーダーになろうとの企て、息子の阿闍世を利用する事件が起きた。

阿闍世は国王頻婆娑羅(ビンビサーラ)から王位を奪い、幽閉(ゆうへい)し、やがて死に至らせる。

母親である韋提希は幽閉されて食物すら与えられない頻婆娑羅(ビンビサーラ)を助けようとしたが失敗に終わり、彼女も幽閉されることとなった。

この幽閉が解かれたのは、頻婆娑羅(ビンビサーラ)の死後であった。

そして、父を殺した後悔で病に罹(かか)った阿闍世を献身的に看病したとされる。

韋提希(イダイケ)は、『仏説観無量寿』では、釈尊の説法の相手となっている。

そこでは、韋提希の苦悩を記しながら、「凡夫」として浄土に往生する称名念仏の救いを説いている。

韋提希(イダイケ)夫人は、国王のビンビサーラが健在な頃も、仏法を聴いていました。それは素晴らしいことであります。

しかし、何事も起こっていない平穏な日々に仏法を聴聞している時と、国王である夫を息子の阿闍世(アジャセ)に殺され、自分も牢獄に入れられた時に、そんなどん底の時に聞いた仏法とは 自ずと真剣さが違っていたことでしょう。

これは他人事ではなく、私たちの姿が説いてあるのではないでしょうか。

私たちも日頃、お寺に参り、仏法聴聞のご縁を頂いていても、何事もない平穏な日々の中で聞く仏法と、色々な苦悩の中で聞く仏法とは、自ずと、身に染みる度合いが違ってくるでしょう。

以前、こんな話を聞いたことがありました。

それは、あるお寺に、お寺の世話をしている「寺男」(てらおとこ)をされている男性がいたそうです。

その男は、寺の世話を色々としているから、当然、本堂での仏法聴聞の席には居たようですが、眠っていて、真面目に仏法は聞いていなかったそうです。

その男性も年を取り、老人施設に入りたいと言われました。

それを聞いた住職は、それを承諾されたそうです。もし、帰って来たければ、いつでも寺に帰ってきたらいいと思って、承諾されたのでした。

その寺男をしていた男性は、住職が自分の寺で法話する時に、老人施設からタクシーに乗って、寺に来て、住職の法話を聞かれたそうです。

真剣に、住職の顔を見ながら聞かれたそうです。

そして住職に言われたそうです。その男性は身寄りがなかったのですね。

「住職さん、私は、身寄りがないので、老人施設長から、『あなたが死んだら、誰があなたの面倒をみてくれるのか?』と聞かれた。

そんなことを聞かれ、私は、何だか気持ちが悪い気がしました。」と、住職に言われた。

そして、老人施設長には、「私が死んだら、この寺が面倒みてくれる。と言いました。」と住職に報告された。

住職は、「それでいいじゃないか。そんなことを気にすることはないじゃないか。心配するな。寺で葬儀もするし、墓のことも心配するな。」と答えられたそうです。

その時、住職は感じたそうです。

「この男性は老人施設の長から、死んだ後の世話を誰がするのか?と聞かれて、自分の命にも、いつかは終わりが来る、ということに気づいたのだな。

それで、寺に居た頃には、仏法聴聞の席でも、居眠りして、ほとんど仏法聴聞を真面目にしていなかった。

しかし、いつかは自分にも死ぬ時がやってくると気づいてから、真剣に 仏法聴聞する気になって、老人施設から、タクシーで寺に来てまでして、仏法を聴聞したのだな。」と。

ある仏法の先生が言われました。

「同じ仏法の話を聴聞するのでも、深く無常を感じて聞いている人は、他の人間が聞かないところを聞いているものだ。

これは大事なことであって、無常を感じながら仏法の聴聞することは大事なことだ。」と言われた。

『観無量寿経』の解釈を善導大師がされています。その中に、次のように説かれています。

「深心(じんしん)」といふは すなわちこれ深く信ずる心なり。

また二種あり。

一には決定(けつじょう)して深く、自身(じしん)は現にこれ罪悪生死(ざいあくしょうじ)の凡夫、曠劫(こうごう)よりこのかたつねに没(もっ)し つねに流転(るてん)して、出離(しゅつり)の縁えんあることなしと信ず。

二には決定(けつじょう)して深く、かの阿弥陀仏の、四十八願は衆生を摂受(しょうじゅ)したまふこと、疑いなく慮(おもん)ぱかりなく かの願力に乗じてさだめて往生を得と信ず。 と、深心を二種に分けて示されています。

また、次のようにも、説かれています。

「二には深心(じんしん)。

すなわちこれ真実の信心なり。

自身はこれ煩悩(ぼんのう)を具足(ぐそく)せる凡夫、善根(ぜんごん)薄少(はくしょう)にして三界に流転(るてん)して火宅(かたく)を出(いで)ずと信知し、 いま弥陀の本弘誓願(ほんぐせいがん)は、名号を称(しょう)すること下(しも)十声、一声等に至るに及ぶまで、さだめて往生を得と信知して、すなはち一念に至るまで疑心あることなし。

ゆゑに深心(じんしん)と名なづく。

と同様の解釈をされています。

つまり、「深心」とは、「真実の信心」のことであり、

自分自身が「罪悪生死」「善根薄少」の「煩悩を具足せる凡夫」であり、「はるか昔から生死を繰り返し続け、流転し続けている」、ということを「信知」する。

阿弥陀仏の誓願は、自分自身を含む全ての衆生を「摂受」し、「名号を称すれば」「本願の力」によって「往生を得」るということを、疑いなく自身のはからいを捨てて「信知」する。

と、二種の「信知」に分けて考えている。

そして、その「信知(深心)=真実の信心」を「決定して深く」(何事にも惑わされずに心から深く)信じることが重要であるとしている。

ここで、深く思わされますことは、浄土真宗の説く「信心」とは、ただ単に、「阿弥陀さまの救いが有難い。」というだけではなく、そこには、「どうしようもない私のあるがままの姿」が懺悔されていることです。

この善導大師に大きく影響を受けた方に、法然上人がおられます。

親鸞聖人においても、善導太子や法然上人の影響を深く受け、それらを全て「如来よりうけたまわる信心」として、味わわれています。

また、「南無阿弥陀仏とは、私が阿弥陀様の名を呼ぶ前に、仏様がわが存在そのものを呼んで下さっていることである。」と教えて下さいました。

親鸞聖人にとっての二種の深信は

「仏願の生起本末を聞きて疑心あることなし」

と書いてあるように、親鸞聖人自身の内面にわき起こる信心の二つの相を表したものであると考えられます。

つまり、「仏願の生起」

(なぜ、阿弥陀如来は本願を建てなければいけなかったのか)

「仏願の本末」

(阿弥陀如来の本願が成就したこと)

それらを深く聞き知っていくことこそが、深信であると考えられていた。

このことを『「罪悪生死」「善根薄少」の「煩悩を具足せる凡夫」であり、「はるか昔から生死を繰り返し続け、流転し続けている」、という私自身のあるがままの姿と同時に、 又、それは同時に、「そのような凡夫の私に働いて下さっている仏様の救いの働きを受け取っていくこと」が信心の二種の姿である。』

と信心の構造を教示されていることを見落としてはいけないと思う次第であります。

実際、毎日の生活は、表面は、立派なよそおいをつくろっていても、それは外の見せかけであって、内面には虚偽を持ち、空しいものであります。

このように見ていくと、人間というものは、どこまでも矛盾した生き物だと言わなければなりません。

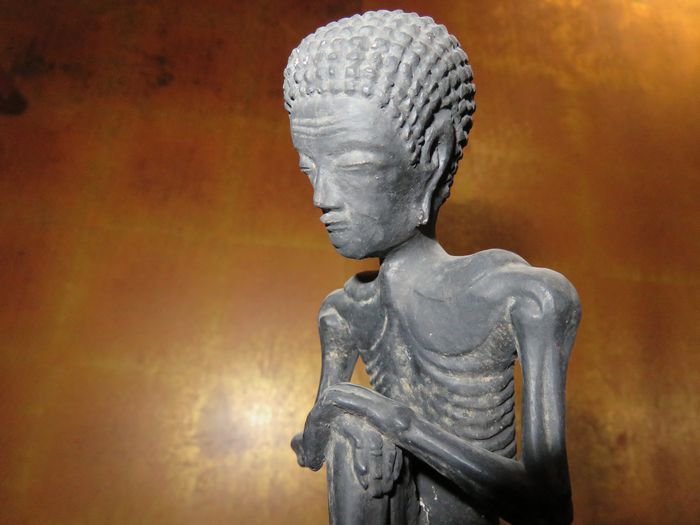

口に念仏を称えながら、お経を読みながら、心に地獄・餓鬼・畜生の三悪道のちまたをさまよっています。

このような自我のとりこになっている凡夫は、仏をとらえようとしても、とらえられず、仏に近づこうとしても、近づくことが出来ない、そこに、 凡夫のあるがままの裸の姿があることを否定することは出来ません。

いかに賢そうに理屈を言ってみても、その通りになれない凡夫の限界というものがあり、自分の愚かさを感じないわけにはいきません。

しかし、仏様の本願は、このような人間のためにおこされたのでありました。

乱れた世の中で、毎日の生活に追われ、苦悩にあえぎながら生きている凡夫が、仏様の救いと、深い慈悲のはたらきに救われていく。

人間が願う前から、仏様に願われていた。

ある有難い信者は、「阿弥陀さまの心」を

「どうぞ そのまま来ておくれ。」

と味わわれたそうです。

「南無阿弥陀仏の心」を

「どうぞ そのまま来ておくれ。」

と教えて下さいました。

いつでもどこでも、どんな人にも、仏様の願いはかけられています。

南無阿弥陀仏の六字は、その仏様の心を知らせるものであり、「仏様の呼び声」であると教えられています。

それをお聴聞を通して、仏様を対象化して、向こうに見て、理性で捕まえようとするのではなく、仏様の救いの働きを、日々の生活の支えとさせて頂くところに 浄土真宗の教えを頂いた方の素晴らしい味わいの世界があるのではないでしょうか。

「ひとりじゃなかもん」という歌があります。

これは、佐賀県の真光寺さんのご門徒さん・故 佐藤キナさんが作詞、それに真光寺前坊守 田中美根子さんが作曲された歌です。

「ひとりじゃなかもん」つまり「ひとりぼっちではないよ」という歌です。

歌詞をご紹介します。

「ひとりじゃなかもん」

1 ひとりじゃなかもん み仏といっしょに朝食いただいて

2 ひとりじゃなかもん み仏とよもやま話に花さかせ

3 ひとりじゃなかもん み仏に不平も愚痴も話します

4 ひとりじゃなかもん み仏は笑ってうなづきなさいます

5 ひとりじゃなかもん み仏のお慈悲のふとんに眠ります

6 ひとりじゃなかもん み仏と大悲の朝をむかえます

7 ひとりじゃなかもん み仏と無限の光を拝みます

8 ひとりじゃなかもん み仏に両の手合わさせてもらいます

長年、仏法を聞き、仏法をよろこび、仏さまと共に生きぬかれた、佐藤キナさんの歌です。

『ご清聴頂きまして、有り難うございました。 称名』

☆☆法語☆☆

| *順境のときは、欲多く。 |

| 逆境の時は、怒り。 |

| *苦は享受する楽しみの裏に |

| 隠されている。 |

| *欲は苦のもと |

| 衆禍(しゅか)の根(こん)なり。 |

| *欲心のために走り使われて |

| 安き時あることなし。 |

| *死の因は生にあり。 |

| *人間は出づる息は入るを |

| またぬならいなり。 |

| *正邪善悪の理性分別の煩悩。 |

| *人間の正邪善悪の分別の危うさ。 |

| *人間の本当の自覚は、 |

| この法(教え)に遇うこと。 |

| *人はみな 死なぬつもりで |

| 死んでいく。 |

| *仏を離れた私なし、 |

| 私を離れた仏なし。 |

ようこそ、お聴聞下さいました。有難うございました。合掌

最後に、本願寺が作成した「拝読 浄土真宗のみ教え」の一節を味わわせて頂き終わらせて頂きます。有難うございました。

「今ここでの救い」